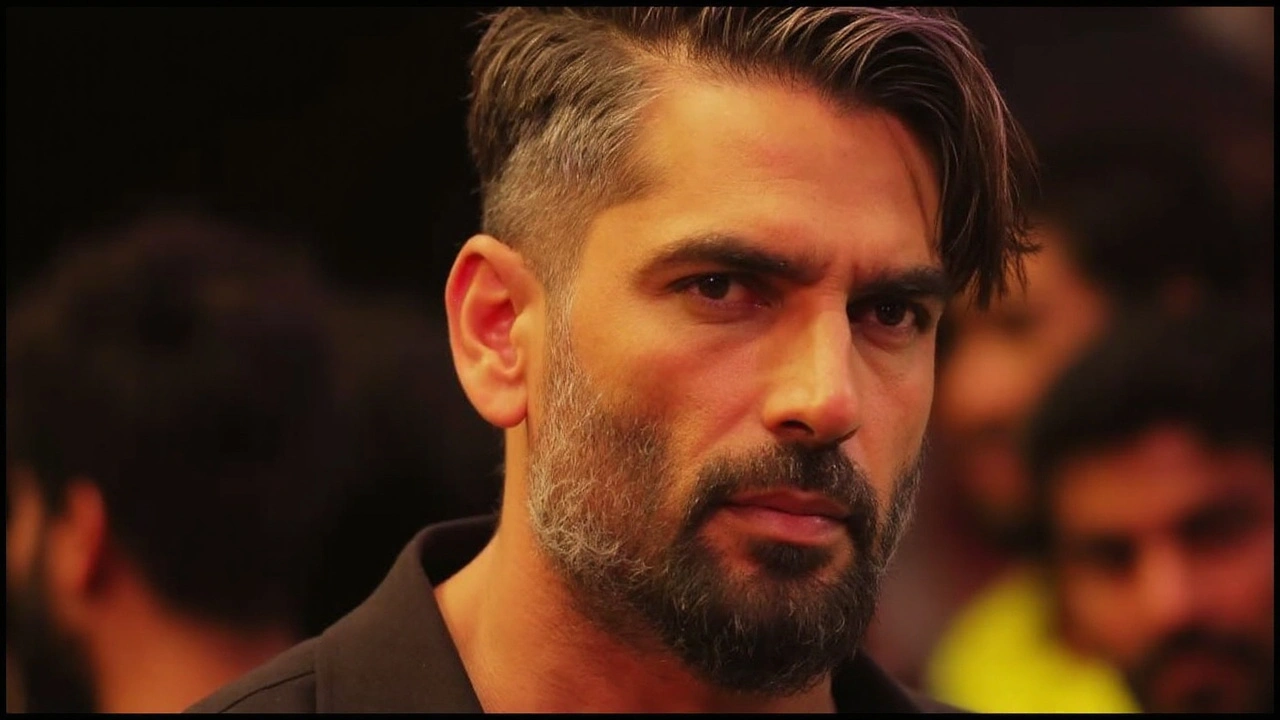

सुनील शेट्टी का बयान, वायरल क्लिप और बहस की चिंगारी

एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा—शादी समय, समझौते और एक-दूसरे के लिए जीने का नाम है; बच्चा होने के बाद पत्नी को प्राथमिक तौर पर उसकी देखभाल करनी चाहिए, जबकि पति करियर पर ध्यान दे। यह एक पंक्ति सोशल मीडिया पर घूमी और देखते ही देखते तर्क-वितर्क में बदल गई। किसी ने इसे पारंपरिक मान्यताओं का समर्थन बताया, तो बहुतों ने इसे 2024 के भारत के लिए ‘बैकडेटेड’ सोच कहा।

एक्टर ने यह भी जोड़ा कि पिता की भूमिका बनी रहती है, पर आजकल हर चीज़ में दबाव बढ़ गया है—खासकर ‘वर्चुअल वर्ल्ड’ की सलाहों से। उनके मुताबिक इंटरनेट की बाढ़ ने रिश्तों में अधैर्य बढ़ाया है; लोग एक-दूसरे को ठीक से समझने से पहले ही अलग होने की बात करने लगते हैं।

क्लिप वायरल हुई तो कमेंट सेक्शन में दो ध्रुव साफ दिखे। एक तरफ वे लोग जो कहते दिखे—“घर-परिवार में किसी एक को प्राथमिकता देनी ही होती है।” दूसरी तरफ वे, जो पूछ रहे थे—“क्यों ‘एक’ हमेशा महिला ही?” इसी सवाल ने इस विवाद को केवल एक बयान से आगे धकेल दिया—यह बहस अब काम, देखभाल और बराबरी पर आ टिकी है।

इंटरव्यू का सार अगर बिंदुओं में समझें तो बात कुछ यूं निकली:

- शादी में धैर्य और समझौता जरूरी, नहीं तो रिश्ता टूटता है।

- बच्चा होने के बाद पत्नी का फोकस बच्चे पर; पति करियर बनाए—पिता भी साथ दे, पर प्राथमिकता तय हो।

- सोशल मीडिया की ‘ओवर-अडवाइस’ रिश्तों पर दबाव डालती है।

यहीं से विरोध शुरू हुआ। आलोचकों का कहना है कि ‘प्राथमिकता’ तय करने की यह रेखा अक्सर महिला की तरफ खिंच जाती है—परिवार की अनदेखी का नैरेटिव पुरुषों पर कम चढ़ता है, जबकि करियर ब्रेक और ‘मॉम-ट्रैकिंग’ का असर महिलाओं पर सीधा पड़ता है।

यह पहली बार नहीं जब वे कटघरे में हैं। कुछ समय पहले उन्होंने C-section पर टिप्पणी की थी—जहां उन्होंने प्राकृतिक प्रसव की तारीफ करते हुए सी-सेक्शन को “आरामदेह” बताया था। उस बयान पर ऐक्टर गौहर खान समेत कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह मेडिकल फैसलों को हल्के में लेना है। अब नए इंटरव्यू के बाद वही पुरानी नाराजगी फिर सतह पर आ गई है।

दिलचस्प यह भी है कि शेट्टी अपनी निजी जिंदगी में लंबे समय से शादीशुदा हैं और वे अपनी शादी को ‘समझ-बूझ और साथ’ का नतीजा बताते हैं। समर्थक अक्सर इसी ‘अनुभव’ को तर्क बनाते हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है—व्यक्तिगत अनुभव कई बार व्यापक हकीकत को नहीं समेट पाते, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था, परिवार की संरचना और महिलाओं की शिक्षा-नौकरी के पैटर्न तेजी से बदल रहे हों।

‘वर्चुअल वर्ल्ड’ पर उनका इशारा भी बहस का विषय बना। सच है—पेरेंटिंग टिप्स से लेकर लव-लाइफ ‘रेड फ्लैग’ तक, हर चीज़ के इंस्टा-रील्स और यूट्यूब वीडियो हैं। एल्गोरिद्म आपको वही दिखाता है जिसे आप देखते हैं—खतरा तब है जब आधी-अधूरी सलाह ‘वन-साइज़-फिट्स-ऑल’ सच बन जाए। नए माता-पिता अक्सर उलझ जाते हैं: “किसकी सुनें?” यह डिजिटल शोर रिश्तों की बातचीत को आसान नहीं, मुश्किल बना देता है।

फिर भी, आलोचक पूछते हैं—अगर डिजिटल दबाव समस्या है, तो उसका हल जेंडर-न्यूट्रल साझेदारी है या एकतरफा ‘रोल-फिक्सिंग’? यही फर्क करणीय और वांछनीय के बीच खड़ा है—क्या हम पुराने फॉर्मूले को ही आज की चुनौती पर चिपका दें, या घर के काम और देखभाल का ब्लूप्रिंट नए सिरे से बनाएं?

जेंडर रोल बनाम नई हकीकत: कानून, आंकड़े और उद्योग की जमीन

भारत में नौकरी-पेशा महिलाओं का दायरा बढ़ रहा है। पीएलएफएस 2022-23 के मुताबिक महिलाओं की श्रम-भागीदारी दर ‘यूज़ुअल स्टेटस’ में करीब 37% तक पहुंची है—यह पिछले कुछ सालों की तुलना में उछाल है। शहरों में ड्यूल-इन्कम परिवार सामान्य होते जा रहे हैं, और पढ़ी-लिखी महिलाओं का करियर आकांक्षा अब अपवाद नहीं। ऐसे में जब कोई सार्वजनिक चेहरा कहता है कि देखभाल का प्राथमिक रोल पत्नी निभाए, तो यह सीधे-सीधे एक बड़ी आबादी के अनुभव से टकराता है।

कानूनी फ्रेमवर्क भी इस बहस का अहम हिस्सा है। भारत में मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017 औपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को 26 हफ्तों की पेड लीव देता है। कई कंपनियों को 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों पर क्रेच सुविधा भी रखनी होती है। इसके उलट पितृत्व अवकाश पर कोई ऑल-इंडिया निजी क्षेत्र का बाध्यकारी कानून नहीं—केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 15 दिन पितृत्व अवकाश है, पर प्राइवेट सेक्टर में यह कंपनी नीति पर निर्भर है। सवाल साफ है—अगर सिस्टम ही पिता को पर्याप्त समय नहीं देता, तो ‘समान भागीदारी’ का आदर्श कैसे जिए?

घरेलू अर्थशास्त्र भी कम दिलचस्प नहीं। करियर ब्रेक अक्सर ‘स्किल डिप्रीशिएशन’ और सैलरी ग्रोथ पर असर डालते हैं। कई महिलाएं ब्रेक के बाद वही लेवल वापस पाने में वर्षों लगा देती हैं—कई बार इसके लिए नई डिग्री, अपस्किलिंग और नेटवर्किंग करनी पड़ती है। दूसरी तरफ शहरों में डे-केयर और मदद की लागत तेज़ी से बढ़ी है। नतीजा—कई परिवारों के सामने कठिन गणित: क्या एक की कमाई डे-केयर खर्च निकाल पाएगी? अगर नहीं, तो किसका करियर ‘पॉज़’ पर जाए?

काउंसलिंग रूम्स में भी यही गणित अटकता है। जोड़े कहते हैं—समानता की चाह है, पर समय और सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं। वर्क-फ्रॉम-होम ने कुछ राहत दी, पर ‘घरेलू काम’ का बोझ अपने आप बराबर नहीं बंटा। यह फर्क तब और दिखता है जब घर-ऑफिस के अदृश्य कामों को ‘काम’ माना ही नहीं जाता—फिर चाहे वह बच्चों की होमवर्क-मीटिंग्स हो, बुजुर्गों की दवा-डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, या रोज़ की ग्रोसरी-लॉजिस्टिक्स।

फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो शूटिंग शेड्यूल अनियमित होते हैं—रात भर शूट, आउटडोर, आख़िरी मिनट की कॉल-टाइम। ऐसे माहौल में परिवार-कार्य संतुलन और चुनौतीपूर्ण है। पिछले दशक में कई प्रोडक्शन हाउसों ने सेट पर मदर-रूम और फीडिंग स्पेस जैसी सुविधाएं बढ़ाईं, पर यह अभी अपवाद है, नियम नहीं। एक दौर था जब शादी या मातृत्व को अभिनेत्री के करियर के लिए ‘रिस्क’ माना जाता था—अब करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट जैसी मिसालें बताती हैं कि यह सोच टूट रही है। लेकिन सिस्टम-लेवल सपोर्ट अभी भी अधूरा है।

सोशल मीडिया पर जो छवि बनती-बिगड़ती है, वह भी नए जमाने की असलियत है। जनमत अब टीवी स्टूडियो में नहीं, फोन की स्क्रीन पर बनता है। किसी के विचार पर आप असहमत हैं—फौरन मीम, रील, स्टोरी, थ्रेड। यह जवाबदेही लाता है, पर सुर्खियों का दबाव बढ़ाता है। सार्वजनिक चेहरों के लिए ‘शब्द-चयन’ आज पहले से ज्यादा मायने रखता है—क्योंकि गलतफहमी एक क्लिप की दूरी पर है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक असहज सच बार-बार लौटता है—देखभाल का काम (केयर वर्क) अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं के हिस्से आता है। नेशनल टाइम-यूज़ डेटा बताते हैं कि घर के बेतनरहित काम में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से बहुत अधिक है। शहरों में भी, जहां सर्विस सेक्टर और टेक जॉब्स बढ़ रही हैं, शाम का ‘दूसरा शिफ्ट’ अक्सर महिलाओं के हिस्से आता है। यही कारण है कि ‘पत्नी देखभाल करे, पति कमाए’ जैसा वाक्य सिर्फ राय नहीं, एक पुरानी असमानता की प्रतिध्वनि सुनाई देता है।

क्या इसका मतलब यह है कि पारंपरिक समझौते हमेशा गलत हैं? नहीं। कई घरों में दोनों साथी आपसी सहमति से रोल तय करते हैं—कभी पति घर और बच्चा संभालते हैं, पत्नी तेज़ करियर दौड़ती हैं; कभी इसके उलट। फर्क बस इतना है—चॉइस ‘जेंडर-न्यूट्रल’ होनी चाहिए, न कि समाज की अपेक्षाओं से ठुसी हुई।

कानूनी-नीतिगत तस्वीर एक नज़र में:

- मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017: औपचारिक क्षेत्र में 26 सप्ताह तक भुगतान सहित अवकाश; कुछ स्थितियों में क्रेच की अनिवार्यता।

- पितृत्व अवकाश: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिन; निजी क्षेत्र में कोई सार्वभौमिक बाध्यता नहीं—कंपनी नीति पर निर्भर।

- श्रम-भागीदारी: पीएलएफएस 2022-23 के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी ‘यूज़ुअल स्टेटस’ में करीब 37%—रुझान ऊपर की ओर।

- शहरी परिवार: ड्यूल-इन्कम का चलन बढ़ा; डे-केयर, घरेलू मदद और आवागमन की लागत फैसलों को प्रभावित करती है।

अब वापस उसी इंटरव्यू पर। शेट्टी ने धैर्य और समझौते की बात की—यह किसी भी रिश्ते का बुनियादी सिद्धांत है। आपत्ति वहां से शुरू होती है जहां यह ‘समझौता’ एक दिशा में झुकता दिखे। अगर सिस्टम पितृत्व अवकाश और फ्लेक्सी-वर्क को मजबूती दे, क्रेच और सेफ ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं रोजमर्रा की हकीकत बनें, तो घर की साझेदारी अपने आप संतुलित होगी। तब निजी राय भी टकराए बिना बहस का हिस्सा बन सकेगी।

सोशल मीडिया रिएक्शंस की झलक:

- कई यूज़र्स ने बयान को सेक्सिस्ट कहा—“क्यों देखभाल को ‘डिफॉल्ट’ महिला जिम्मेदारी माना जाए?”

- कुछ ने पारंपरिक मॉडल का समर्थन किया—“घर और बच्चे को एक स्थिर प्राथमिकता चाहिए।”

- कई ने पितृत्व अवकाश और ऑफिस सपोर्ट की कमी को असल समस्या बताया।

- पहले C-section टिप्पणी का संदर्भ देकर लोगों ने कहा—“स्वास्थ्य और पेरेंटिंग, दोनों पर साधारणीकृत राय से बचना चाहिए।”

इस समय बहस सिर्फ एक्टर पर नहीं, एक विचार पर है—वह विचार जो हमारी रोज़मर्रा की आदतों और नीतियों से जुड़ा है। परिवार, काम, बच्चों की परवरिश और बराबरी—ये चारों तब साथ चलेंगे जब फैसले ‘चॉइस’ बनें, ‘जेंडर’ नहीं। और हां, Suniel Shetty controversy जैसे हर प्रसंग हमें आईना दिखाते हैं—कि शब्द और नीतियां, दोनों बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें।

15 टिप्पणि

Anuja Kadam

सितंबर 8, 2025 AT 16:54 अपराह्नये सब बहस तो बस इंटरनेट पर हो रही है, असल में घरों में लोग अपने-अपने तरीके से चल रहे हैं।

Pooja Nagraj

सितंबर 9, 2025 AT 15:11 अपराह्नसुनील शेट्टी का बयान केवल एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, लेकिन जब एक सार्वजनिक चेहरा ऐसी बात करता है, तो वह एक सामाजिक नैरेटिव को रीइनफोर्स करता है। यह न सिर्फ एक राय है, बल्कि एक सांस्कृतिक रिप्रोडक्शन का उदाहरण है।

हम जब देखभाल के काम को 'महिलाओं का डिफॉल्ट' मानते हैं, तो हम उसे अदृश्य बना देते हैं। यह काम जिसे हम 'घरेलू काम' कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था का एक अहम घटक है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती।

महिलाएं जब करियर बनाती हैं, तो उन्हें दो शिफ्ट चलाने पड़ते हैं-एक ऑफिस का, दूसरा घर का। यह बराबरी नहीं, यह एक सिस्टमिक एक्सप्लॉइटेशन है।

पितृत्व अवकाश का अभाव यही बताता है कि समाज अभी भी पुरुषों को 'प्रोवाइडर' और महिलाओं को 'केयरर' के रूप में डिज़ाइन करता है।

हम जब बच्चों की देखभाल को 'स्वाभाविक' मानते हैं, तो हम उसे एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बना देते हैं, न कि एक सामाजिक दायित्व।

इस बहस का वास्तविक दर्द यह है कि हम अभी भी एक ऐसे फ्रेमवर्क में फंसे हैं जहां नारी की शक्ति को 'समर्पण' के रूप में देखा जाता है।

जब तक हम कानूनों को बदलने के साथ-साथ सांस्कृतिक अनुभवों को भी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह बहस बस एक ट्रेंड बनी रहेगी।

हमें इसे एक 'समाज के बारे में' की बहस बनाना होगा, न कि 'एक एक्टर के बारे में'।

मैं चाहती हूं कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां एक पिता को बच्चे के साथ खेलने के लिए गले न लगाया जाए, बल्कि उसे एक नैतिक अधिकार माना जाए।

और हां, डिजिटल शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसे नहीं सुनेंगे, तो हम अपनी असमानता को भी नहीं देख पाएंगे।

Pradeep Yellumahanti

सितंबर 9, 2025 AT 15:20 अपराह्नइतना बड़ा विवाद एक इंटरव्यू के एक वाक्य पर? अगर आपको लगता है कि पत्नी को बच्चे की देखभाल में ज्यादा जिम्मेदारी देना गलत है, तो आपको देखना चाहिए कि दुनिया के कितने देशों में पिता के पास 15 दिन का अवकाश है। हमारे पास नहीं। तो फिर ये बहस किस लिए?

Shalini Thakrar

सितंबर 10, 2025 AT 18:59 अपराह्नलुक, ये सब बहस एक डेटा-ड्रिवन डायनामिक्स का हिस्सा है। जब गेंडर रोल्स के एक्सप्लिसिट नैरेटिव्स को एक इंटरव्यू के जरिए री-प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विकृतिकरण का रिफ्लेक्शन है।

हम जब डे-केयर की लागत और फेमिनाइज्ड लेबर को इग्नोर करते हैं, तो हम एक नेक्सट-जेनरेशन के लिए एक डिजिटल फीडबैक लूप बना रहे हैं जहां विकास का दायरा सिर्फ उन तक सीमित रहता है जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है।

कानून तो बदल रहे हैं, लेकिन नॉर्म्स? वो तो अभी भी 1980 के डिजिटल एमुलेशन में फंसे हुए हैं।

हमें इसे एक ट्रांसफॉर्मेशनल डिसकोर्स में ले आना होगा, न कि एक ट्रेंड के रूप में ट्रैक करना।

मैंने एक टेक-स्टार्टअप में एक फीमेल फाउंडर को देखा जिसने बच्चे के साथ ऑफिस आकर बैठक की-और कोई नहीं बोला। वो था भविष्य।

हमें अब एक नया लैंग्वेज बनाना होगा-जहां 'पिता' शब्द के साथ 'केयर' का लिंक अब ऑटोमेटिक न हो, बल्कि एक कॉन्शस चॉइस हो।

pk McVicker

सितंबर 11, 2025 AT 18:40 अपराह्नबस इतना ही कहना है। घर का काम अभी भी लड़कियों का है।

Laura Balparamar

सितंबर 13, 2025 AT 00:43 पूर्वाह्नमैं जब अपने पति के साथ बात करती हूं कि बच्चे की बात तो चल रही है, तो वो कहता है-'तुम्हारा तो बेहतर फील होता है'।

क्या ये फील तुम्हारा है या समाज का? क्यों नहीं हम दोनों बराबर फील करें?

मैं चाहती हूं कि मेरा पति बच्चे को बिस्तर पर लेटाते हुए बात करे, न कि बाद में 'मैंने आज बच्चे के साथ खेला' बोले।

हमें अभी भी बाहर दिखाने के लिए लोगों को बताने की जरूरत है कि हमने क्या किया? ये बदलना चाहिए।

Shivam Singh

सितंबर 13, 2025 AT 17:13 अपराह्नमैंने एक बार अपने बेटे को बाथ दिया था और उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा-'तुमने आज दो घंटे बच्चे के लिए दिए, मैंने पिछले 7 दिनों में उसके लिए 20 घंटे दिए'।

मैं बोला-'तो अब मैं भी तेरे साथ चलूंगा'।

वो दिन मेरे लिए बदल गया।

Piyush Raina

सितंबर 15, 2025 AT 14:52 अपराह्नअगर एक पिता घर में ज्यादा समय बिताता है, तो क्या उसे 'माँ' कहना चाहिए? क्या देखभाल करने का अर्थ बस एक लिंग बदलना है? या ये बस एक रोल का बदलाव है?

Srinath Mittapelli

सितंबर 15, 2025 AT 17:09 अपराह्नदोस्तों, मैं एक पिता हूं और मेरी बेटी अभी 4 साल की है।

मैं रोज सुबह उसके लिए नाश्ता बनाता हूं, उसे स्कूल छोड़ता हूं, शाम को उसकी होमवर्क में मदद करता हूं।

मेरी वाइफ एक डॉक्टर है-उसका शिफ्ट अक्सर रात तक चलता है।

हमने कभी बात नहीं की कि 'कौन क्या करेगा'-हमने बस देखा कि कौन क्या कर सकता है।

कभी मैं बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूं, कभी वो।

मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि 'मैंने आज बच्चे के साथ खेला'। क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है, न कि कोई 'कॉम्पलीमेंट'।

लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, तो वो कहते हैं-'अरे तुम तो बहुत अच्छे पिता हो'।

मैं बस हंस देता हूं।

क्योंकि मैं बस एक इंसान हूं। जिसने एक बच्चे को पैदा किया है।

कोई नहीं बताता कि एक मां क्यों अच्छी है।

क्योंकि वो 'डिफॉल्ट' है।

हमें इस डिफॉल्ट को बदलना होगा।

और नहीं, ये सिर्फ एक बात नहीं है।

ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है।

Vineet Tripathi

सितंबर 16, 2025 AT 17:44 अपराह्नमैं तो बस यही कहूंगा-जब तक घर का काम काम नहीं माना जाएगा, तब तक ये बहस बस एक ट्रेंड बनी रहेगी।

Dipak Moryani

सितंबर 17, 2025 AT 03:57 पूर्वाह्नक्या ये सब बातें सच में जरूरी हैं? या बस इंटरनेट पर चल रही हैं?

Subham Dubey

सितंबर 17, 2025 AT 11:27 पूर्वाह्नयह सब एक ग्लोबल सोशियल इंजीनियरिंग अभियान है। जिसे कुछ एलिट ग्रुप्स द्वारा लागू किया जा रहा है ताकि पारंपरिक परिवार संरचना को नष्ट किया जा सके। ये बदलाव आपके बच्चों की पहचान को बदल देगा। जब आप एक पिता को 'केयरर' बनाते हैं, तो आप उसकी पुरुषता को नष्ट कर रहे हैं। यह एक धीमी, लेकिन अत्यंत खतरनाक योजना है।

Rajeev Ramesh

सितंबर 18, 2025 AT 17:02 अपराह्नThe institutional framework of family and labor in India requires structural reconfiguration to accommodate equitable care distribution. The current paradigm of gendered labor allocation is incompatible with the evolving socio-economic dynamics of urban households.

Vijay Kumar

सितंबर 19, 2025 AT 13:59 अपराह्नसुनील शेट्टी की बात सही है। पत्नी को बच्चे के साथ ज्यादा समय देना चाहिए। ये फिजिकल रियलिटी है।

Abhishek Rathore

सितंबर 21, 2025 AT 08:54 पूर्वाह्नमैं तो बस यही कहूंगा-अगर दोनों चाहें तो बराबर बांट सकते हैं। बस एक दूसरे को बात करने का मौका दो।